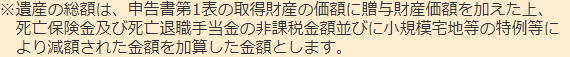

「相続税の計算」に関するお役立ち情報

自分で相続税を計算する場合の注意点

1 相続税の対象となる財産を確認する

相続財産を取得した方は、その取得した財産の価額に応じた相続税を支払うことになります。

例えば、みなし相続財産を含む相続財産の評価額が相続税の基礎控除の範囲を超えた場合、相続税申告が必要になります。

そうすると、相続税申告が必要かどうかは、相続財産の評価額がいくらかを知るところから始めなければなりません。

現金、預貯金、不動産など、プラスの財産はほとんどが遺産に入ります。

また、生命保険金や死亡退職金は、法律上は遺産ではなくても、相続税法上は遺産とみなされることがあり、これをみなし相続財産といいます。

さらに、相続発生前一定期間内になされた生前贈与も相続財産に加算する必要があります。

他方、亡くなった方に借金があった場合は、遺産総額が少なくなります。

2 相続税の基礎控除の計算

相続税は、一定の範囲については、非課税という扱いになっています。

この非課税の枠は、基礎控除と呼ばれています。

基礎控除額は、3000万円+(法定相続人の数×600万円)で計算されます。

遺産総額から基礎控除を引けば、課税される遺産総額が分かります。

例えば、遺産総額が9000万円で、基礎控除が6000万円の場合は、6000万円までは非課税で、3000万円の範囲でのみ、相続税が課されます。

3 相続税の総額の計算

自分で相続税を計算する場合の注意点としては、先ほどの「遺産総額-基礎控除額」で算出した金額にそのまま税率をかけるのではない点です。

正しい計算方法は、各相続人ごとに、法定相続分で分けた場合の金額を算出し、それぞれの金額に税率をかけて計算します。

例えば、課税される遺産が3000万円で、相続人が長男と二男の2人だったとします。

この場合、遺産を法律どおりの割合で分ければ、長男と二男は1500万円ずつ遺産を取得することになります。

この1500万円に税率をかけると、長男分と二男分の仮の税額が出ます。

この税額の合算が、相続税の総額になります。

相続税の税率は、国税庁のホームページに速算表があるので、これを参照するとよいでしょう。

参考リンク:国税庁・相続税の税率

4 相続人ごとの実際の相続税額の計算

相続税は、実際に相続する遺産の額に応じて納税することになります。

例えば、長男が全遺産を取得することになれば、相続税は長男が全額支払うことになります。

他方、相続人が3人いて、遺産をちょうど3等分すれば、先程の計算で出た相続税を、相続人3名が3等分して支払うことになります。

5 特に重要なのは相続財産の評価

相続税を計算するには、相続財産の価値を調査する必要がありますが、相続財産と一口に言っても、1で述べたようにその種類はさまざまです。

相続財産には、土地や建物などの不動産、預貯金、上場株式、生命保険金、退職手当金など様々なものがあり、中には、価額の評価が必要なものもあります。

相続財産の評価は、相続開始日時点の時価が原則になります。

もっとも、相続財産の種類によって、評価方法が異なる場合がありますので注意が必要です。

例えば、不動産、特に土地は価値が高いことが多く、また土地の形もさまざまです。

土地の所在地や土地の形によって、土地の評価額が変わります。

そのため、土地の評価を適切に行えるかどうかで、相続税の課税対象となる相続財産の総額が大きく変わることがあります。

不動産の評価については、「財産評価基本通達」等によってルールが定まっていますが、立地条件、地形の状況などによって、様々ルールが存在するため、評価額が異なってきます。

以降で、不動産に関する評価方法について詳しく説明します。

6 宅地の評価方法

宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。

大まかに分類すると、市街地にある宅地は路線価方式、市街地から離れた宅地は倍率方式で評価されることが多いです。

⑴ 路線価方式

路線価は、毎年7月に国税庁が発表する路線価図で確認できます。

路線価の計算式は、「路線価×補正率・加算率×地積」です。

補正率・加算率を乗じることで、土地の形や使用条件などで路線価を調整しています。

具体的には、道路に対して土地の奥行が短かったり長い場合、道路に接している間口が狭い場合、間口に比べて奥行が長すぎる場合、土地の形がいびつな場合などは、原則として宅地の評価額は下がります。

他方、2つ以上の道路に接している場合は、基本的に評価額が上がります。

⑵ 倍率方式

都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式です。

対象土地の固定資産税評価額に、地域ごとに定められた倍率を掛けて評価額を計算する方式です。

倍率方式による計算式は、「固定資産税評価額×倍率」です。

7 貸している土地や借地権の評価方法

⑴ 貸宅地

人に貸している土地を貸宅地といいます。

自分の土地を人に貸すと、その土地の所有者は利用が制限されますので、評価額は下がることになります。

貸宅地は、路線価や倍率により通常の評価をした後、借地権割合を控除します。

貸宅地を評価する際の計算式は、「自用地評価額×(1-借地権割合)」です。

⑵ 借地権

被相続人が土地を借りて家を建てていた場合、借地権も相続財産となります。

借地権の計算式は、「自用地評価額×借地権割合」です。

⑶ 貸家建付地

自分の土地に賃貸アパートなどを建てて部屋を人に貸している場合、その自分の土地を貸家建付地といいます。

部屋を借りている人は直接土地を借りているわけではありませんが、建物を借りている人の権利が土地にも及ぶと考えて、計算します。

貸家建付地の計算式は、「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合30%×賃貸割合)」です。

借家権割合は、一律30%です。

賃貸割合は、賃貸中の部屋の床面積合計÷全ての部屋の床面積合計で計算します。

8 建物の評価

⑴ 自宅の評価方法

固定資産税評価額がそのまま評価額となります。

立地は評価額に影響しませんので、この点は土地の評価と異なります。

マンションは専有部分の固定資産税評価額がそのまま評価額となります。

⑵ 貸家の評価方法

貸家は、一律30%の借家権割合を差し引いて評価します。

貸家の計算式は、「自用家屋の価額×(1-30%)」です。

⑶ 賃貸マンションの評価方法

賃貸マンションは、借家権割合と賃貸割合を差し引いて評価します。

賃貸マンションの計算式は、「自用家屋の価額×(1-30%)×」です。

⑷ 建築中の建物の評価方法

相続開始時に建物が建設中の場合は、相続開始時点で建築にかかった費用の70%が評価額となります。

⑸ 門、塀、庭園設備などの評価方法

原則として、調達価額の70%が評価額となります。

9 相続税の計算は税理士へ

このように、相続税の計算方法がわかったとしても、実際に相続税申告書を作成するためには、相続財産、特に土地の評価をしなければなりません。

土地の評価をするためには資料収集をし、専門的な知識も必要になります。

また、土地の評価額が下がる特例の適用の可否についても検討する必要があります。

以上のように、自分で相続税を計算する場合の注意点は多く、そういった意味では早い段階で相続税に詳しい税理士に相談することが大事といえます。

不動産の相続税評価額の計算方法 相続税の課税の対象とならない財産