「相続税の制度」に関するお役立ち情報

配偶者居住権と相続税

1 配偶者居住権とはどのような権利か

配偶者居住権は、平成30年の相続法改正により、新たに認められるようになった権利です。

参考リンク:法務省・残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます。

配偶者居住権は、相続開始時に、被相続人の相続財産である建物に住んでいた配偶者に、住み慣れた自宅建物の全てについて無償で使用収益できる権利を認める制度です。

配偶者に、建物所有権を取得させるよりも安い価額で、住み慣れた自宅に居住できる権利を確保することで、その後の生活資金としての預金等をある程度確保できるようにするために、法改正がされました。

なお、配偶者居住権は、遺産分割の場合だけでなく、遺言によって配偶者に取得させることも可能です。

また、配偶者居住権には、配偶者短期居住権と配偶者長期居住権があります。

相続税との関係では、配偶者長期居住権が取り上げられることが多いと思いますので、このページでは、配偶者長期居住権についての説明を行います。

2 配偶者居住権が論点になるケース

被相続人が配偶者とともに被相続人名義の建物に居住していて、被相続人が死亡したと仮定します。

この場合、居住していた建物は被相続人の財産にあたるため、遺産分割の対象になってしまいます。

遺産分割協議の結果、被相続人名義の建物を配偶者以外の相続人が取得した場合、建物を取得した相続人は、基本的には、建物の使用方法を自由に決められるようになります。

そのため、建物を取得した相続人が、被相続人名義の建物に居住していた配偶者に対し、建物からの退去を求めてくる可能性があります。

配偶者にとっては、こうした事態は、今後の生活のためにも避けたいところです。

このため、改正された相続法は、配偶者のため、一定期間(終身の場合もあります)、建物に無償で居住する権利を認めることとしました。

配偶者居住権が成立するのは、以下の要件を満たす場合です。

- ① 被相続人が死亡した時に、配偶者が被相続人所有の建物に居住していたこと

- ② 配偶者が遺産分割(協議、調停)、遺贈、遺産分割審判により、配偶者居住権を取得することとなったこと

3 配偶者居住権は相続税の課税対象です

配偶者居住権は、建物に無償で居住する権利として、一定の価値を有するものと考えられており、相続税の課税対象になります。

配偶者居住権の評価方法は、最初に、自宅不動産の相続税評価額を算定するところから始めます。

不動産の相続税評価額の計算方法については、こちらをご覧ください。

次に、配偶者居住権以外の権利部分、すなわち、自宅不動産の所有権部分の現在価値を算定した上で、それを差し引いて計算します。

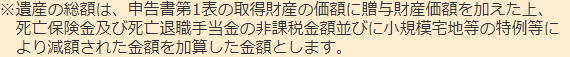

配偶者居住権の評価方法の計算式は、以下のとおりです。

ア 建物

建物の相続税評価額×(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

建物の相続税評価額-上記(ア)で算出された評価額

イ 土地

土地の相続税評価額×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

土地の相続税評価額-上記(ア)で算出された評価額

配偶者居住権が設定された場合は、上記の下線部分の合計につき、相続税が課税されることとなります。

参考リンク:国税庁・配偶者居住権等の評価

4 配偶者居住権と相続税について

東京では、特に土地の相続税評価額が高額になることが多く、配偶者居住権によって課税される相続税を算定すると、思わぬ金額になることもあり得ることが予想されます。

相続税は期限内に納付する必要があり、できない場合はペナルティが課されるおそれがありますので注意が必要です。

相続税を期限内に納付できない場合について、こちらをご覧ください。

配偶者居住権については、税制改正大綱により、評価方法等が確定しつつありますが、税務上の取扱いが未定と思われる部分も存在します。

たとえば、配偶者が死亡すると、配偶者が居住している建物と敷地の所有者は、建物と敷地について、完全な所有権を得ることとなります。

この場合、配偶者から建物と敷地の所有者に対し、居住権についての権利が移転したものと扱われ、相続税が課税されるのかは、必ずしも明らかではありません。

配偶者居住権については、理念先行で法改正がなされた感があり、実務上の取扱いについて、十分な検証がなされているとは言い難く、今後の検討に委ねられている部分が多いように思いますので、今後の税制改正等を注視していく必要があるものと思います。

小規模宅地等の特例によって相続税を軽減するための要件 相続税を軽減できる小規模宅地等の特例