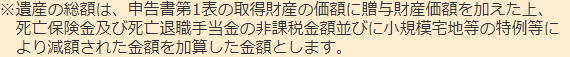

「相続税の制度」に関するお役立ち情報

相続税の基礎控除

1 相続税には基礎控除がある

遺産を相続すると、相続税がかかることがありますが、相続税は、相続する財産の金額が大きいほど支払う税金が多くなります。

もっとも、相続する財産のうち一定の金額までは非課税となります。

この非課税となる部分を「基礎控除」といいます。

相続する財産がこの基礎控除の金額以下の場合には、そもそも相続税を支払う必要がなく、申告も不要となります。

そのため、相続税の申告をする必要があるかどうかを確認するためには、まず基礎控除がいくらになるかを確認します。

参考リンク:国税庁・相続税がかかる場合

2 基礎控除の求め方

⑴ 計算方法

基礎控除の額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」により決まります。

例えば、法定相続人が妻1人、子供2人の3人である場合は、以下のように計算し、基礎控除額は4800万円となります。

3000万円+600万円×3人=4800万円

⑵ 養子がいる場合

なお、養子も法定相続人ではありますが、基礎控除の計算の際には、以下のような人数制限があります。

実子がいる場合→上限1人

実子がいない場合→上限2人

なぜ養子がいる場合にはこのように制限があるのかというと、養子を形だけどんどん増やしていくことで、基礎控除額が際限なく増加することを防ぐためです。

相続税対策として、養子縁組により法定相続人の数を増やし、基礎控除額を増やすことが考えられますが、上記のような人数制限があるという点については、注意が必要です。

⑶ 相続税は基礎控除を超えた分にかかる

相続税の計算は、まず基礎控除額を確認した後、以下のように行います。

(相続税の課税価格―基礎控除額)×税率=相続税額

そのため、基礎控除を超えた部分に対して相続税を支払う必要があります。

3 相続する財産の金額の求め方

相続税の計算の際に重要になるのが、課税対象となる財産の金額です。

相続税の課税価格は、以下のように求められます。

相続または遺贈により取得した財産の価額+みなし相続により取得した財産の価額-債務・葬儀費用=相続税の課税価格

参考リンク:国税庁・相続税の計算

課税対象となる財産について具体的には、現金預金などはもちろん、土地や建物なども金銭に換算した上で課税の対象となります。

また、相続人以外の人が遺言書などにより受け取った(遺贈)財産にも課税されます。

その他には、生前贈与なども一定の範囲は課税の対象となるため注意が必要です。

一方で、借金やお葬式の費用は遺産から差し引くことができます。

参考リンク:国税庁・相続財産から控除できる債務

また、保険金など一部の財産には非課税枠があります。

以上のように、実際に相続税の課税価格を正確に算出するには、複雑な計算等が必要になる場合があります。

そのため、相続税の申告が必要かどうかは税理士に相談されることをおすすめします。

4 相続する財産が基礎控除額ギリギリの場合はご注意

相続税の課税価格が基礎控除の範囲内であれば相続税の申告は不要です。

しかし、大まかな計算で基礎控除以下になると考え、安易に相続税の申告を不要と判断するのは危険です。

例えば、土地の評価は、土地の面積や路線価(面積当たりの価格)だけでなく土地の形を踏まえた詳細な計算が必要になるため、正確な評価額はすぐには分かりません。

土地など、不動産の相続税評価額の計算方法についてはこちらで解説をしていますので、ご参考ください。

また、税務調査により、生前贈与や領収書のない何年も前の大口の出金を、みなし相続財産として課税対象にされてしまうと、相続税の課税価格が大幅に上昇してしまう場合もあります。

このようにして、当初より相続税の課税価格が増加し、基礎控除を超えた場合、申告漏れとなってしまいます。

申告漏れの場合は、通常の相続税に加え加算税を追加で支払わなければなりません。

また、10か月の期限後の申告となってしまうため、本来使えたはずの配偶者控除や小規模宅地の特例などが使えなくなってしまうデメリットがあります。

そのため、財産額が基礎控除ギリギリの場合などは特に税理士にご相談ください。

相続税の課税の対象とならない財産 小規模宅地等の特例によって相続税を軽減するための要件