「相続税対策」に関するお役立ち情報

相続後でも間に合う相続税対策

1 相続後にできる相続税対策

相続税対策というと、生前に資産の組み換えを行ったり、生前に贈与したりする等、相続前の対策を思い浮かべる方が多いと思います。

ところが、実際には、相続後の相続税対策も負けず劣らず重要です。

特に、亡くなられた方が遺言を残しておらず、遺産の分割方法が相続人の話し合い等に委ねられている場合には、誰が個々の遺産を取得するかによって、相続税の額が大きく異なってくることがあります。

このような場面で重要になってくるのが、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例です。

2 配偶者の税額軽減

遺産分割により配偶者が取得した財産については、法定相続分に達する額または1億6000万円の、いずれか大きい金額までは、相続税が課税されないこととなっています。

参考リンク:国税庁・配偶者の税額の軽減

配偶者の税額軽減を用いれば、かなり多額の財産を非課税とすることができますので、非常に強力な相続税対策となります。

ただし、配偶者の税額軽減を用いることができるのは、遺産分割により、配偶者が取得したものであることが確定している必要があります。

このため、申告期限までに遺産分割が完了しない場合には、配偶者の税額軽減を用いることができず、当初申告段階で配偶者も多額の相続税を納付しなければならないこととなってしまいます。

当初申告段階で配偶者の税額軽減を用いるためには、早期に遺産分割を完了させることが重要な相続税対策になってきます。

なお、期限内に遺産が未分割の場合であっても、「申告期限後3年以内の分割見込書面」を提出したうえで仮の申告をしておけば、遺産分割完了後に配偶者控除といった特例を適用して、相続税の更正の請求ができます。

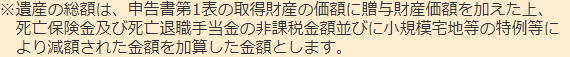

3 小規模宅地等の特例

被相続人が居住用または事業用に用いていた土地については、一定面積までは、土地の評価額を80%か50%減額することができる可能性があります(被相続人の居住用建物の敷地については330㎡までは80%の評価減、事業用不動産の敷地については400㎡までは80%の評価減をすることができます。また、貸付事業用地については、200㎡までは50%の評価減となります)。

これを小規模宅地等の特例といいます。

参考リンク:国税庁・相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

小規模宅地等の特例でポイントとなるのは、以下のとおりです。

⑴ 早期に遺産分割を完了させること

小規模宅地等の特例についても、利用することができるのは、遺産分割により、特例の対象となる土地を取得するのが誰であるかが確定している必要があります。

当初申告の段階で小規模宅地等の特例を用いるためには、早期に遺産分割を完了させることが重要な相続税対策になってきます。

なお、配偶者の税額軽減の場合と同様に、期限内に遺産が未分割であっても、「申告期限後3年以内の分割見込書面」を提出したうえで仮の申告をしておけば、遺産分割完了後に小規模宅地等の特例を適用して、相続税の更正の請求ができます。

⑵ 誰が特例の対象となる土地を取得するかに注意すること

小規模宅地等の特例は、特定の人が特例の対象となる土地を取得した場合に限り、利用することができます。

このため、取得者の選択を誤ると、特例を用いることができず、そのままの評価額で相続税を納付しなければならないこととなってしまいます。

例えば、被相続人が居住していた土地については、以下の人が取得した場合に限られています。

① 被相続人の配偶者

② 被相続人の同居親族

③ 持ち家をもたない親族(ただし、被相続人に配偶者と同居親族がいない場合に限る)

このように、小規模宅地等の特例を用いる際には、遺産分割により誰が土地を取得するのかを工夫することも重要な相続税対策のポイントとなってきます。

⑶ 保有継続要件・使用継続要件を満たす

特例を適用するに当たり、申告期限まで土地の保有を継続していること、土地の使用を継続していることが要件となることがあります。

例えば、「被相続人の同居親族」の場合は、申告期限までの保有継続・使用継続が要件となりますし、「持ち家をもたない親族」の場合は、申告期限までの保有継続が要件となります。

このため、遺産分割が完了した後、申告期限前に土地を売ってしまうと、特例を用いることができず、そのままの評価で相続税を納付しなければならないこととなってしまいます。

特例を用いる場合には、申告期限後に土地を売却するといった工夫が必要となってくることもあります。

4 相続税申告についてのご相談

生前の相続税対策のご相談はもちろん、相続後でも相続税の負担を減らすことができないかとお悩みの方もお気軽にご相談ください。

土地が遺産に含まれている案件では、小規模宅地等の特例を用いることができないかを検討し、特例を用いることができる場合には、特例の適用要件を満たすための必要な助言をさせていただいています。

相続税申告を行う必要があり、今からでも相続税対策ができないだろうかとお考えの方は、まずは当法人にご相談ください。

開業医の相続税対策で注意すべきポイント 不動産を活用した相続税対策のメリット