孫や親戚の子どもを養子に迎えたら相続税対策になりますか?

1 養子縁組と相続税対策

養子縁組を行うことが相続税対策になるという話がなされることがあります。

これは、以下で述べるように、養子縁組を行うことにより、基礎控除額が増えたり、税率が軽減される可能性があったり、死亡保険金・死亡退職金の非課税額が増えたりするためです。

2 基礎控除額が増えること

⑴ 養子縁組と基礎控除額

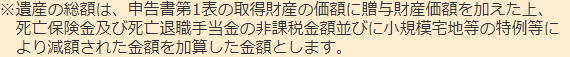

相続税は遺産総額から基礎控除額を控除した金額について、課税されます。

そのため、基礎控除額が増えれば増えるほど、課税される相続税の額は減額されることとなります。

基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人数」という計算方法で決まります。

養子縁組を行うと、法定相続人数が増えることとなりますので、基礎控除額が増え、その分課税される相続税が減少します。

例えば、相続人が配偶者1名、実子2名の場合は、法定相続人数は3名となります。

上記の計算方法に当てはめると、「3000万円+600万円×3人」となり、基礎控除額は4800万円になります。

この場合に、親戚の子1人を養子にすると、法定相続人数が4名に増えることになるため、「3000万円+600万円×4人」となり、基礎控除額は5400万円まで増え、その分課税される相続税が減少します。

⑵ 注意点

もっとも、基礎控除額の計算の際、法定相続人数に含めることができる養子の人数には、上限が存在します。

被相続人に実子がいない場合は、法定相続人数に含めることができる養子は2名までとなっており、被相続人に実子がいる場合は、法定相続人数に含めることができる養子は1名までとなっています。

このように、養子縁組を行えば行うほど基礎控除額が増えるわけではなく、一定の人数までは基礎控除額が増えるという制度になっているため、注意が必要です。

参考リンク:国税庁・相続人の中に養子がいるとき

3 税率が軽減される可能性があること

相続税を計算する際には、上記の基礎控除額を控除した後の金額を、いったん、法定相続人が法定相続分で取得したこととし、それぞれの取得財産について課税される相続税を算定します。

それぞれの法定相続人が取得した財産に課税される相続税を計算する際には、累進税率(最小で10%、最大で55%)が適用されます。

参考リンク:国税庁・相続税の税率

このため、それぞれの法定相続人がいったん取得した財産が多額になればなるほど、より高率の税率が適用される可能性があります。

裏返せば、それぞれの法定相続人がいったん取得した財産を減少させることができれば、適用される税率が低率になる可能性があることになります。

そして、養子縁組を行い、法定相続人数を増やすことができれば、それぞれの法定相続人がいったん取得した財産を減少させることができ、適用される税率が低率になる可能性があります。

なお、このような計算を行う場合には、法定相続人数に含めることができる養子の人数に上限があるわけではありませんので、養子の人数が増えれば増えるほど、(効果は薄れるものの、)適用される税率が低率になるという効果を受けることができます。

4 死亡保険金・死亡退職金の非課税額が増えること

⑴ 養子縁組と死亡保険金・死亡退職金

死亡保険金、死亡退職金については、「500万円×法定相続人数」という非課税額が設けられています。

このため、法定相続人数が増えれば増えるほど、非課税額が増え、その分課税される相続税が減少することとなります。

養子縁組を行い、法定相続人数を増やすことができれば、死亡保険金・死亡退職金の非課税額も増えることになります。

なお、死亡保険金・死亡退職金の非課税額の計算の場合も、法定相続人数に含めることができる養子の人数に上限があるわけではないため、養子の人数が増えれば増えるほど、相続税が減少することになります。

⑵ 注意点

ただし、法定相続人が受け取った死亡保険金・死亡保険金が存在しない、または少額である場合には、非課税額が増えることにより効果を享受することができませんので、注意が必要です。

例えば、相続放棄を行った人は、法定相続人の地位を失うこととなりますので、死亡保険金を受け取ったとしても、非課税とされるわけではありません。

5 相続税対策についてのご相談

以上のとおり、養子縁組を行うことは、様々な場面で相続税対策となります。

もっとも、すでに述べたとおり、一定の場合には相続税が減少する効果が生じないことがあり、単純に養子縁組を行えば相続税が減少するわけではないことに注意しなければなりません。

また、形式的には養子縁組が行われているものの、養子としての実態が何もないような場合には、相続税の計算上、養子とは扱われず、加算した相続税が課税されることもあります。

このように、養子縁組を行うに当たっては、色々な面に注意を払う必要がありますので、まずは税理士に相談されることをおすすめします。

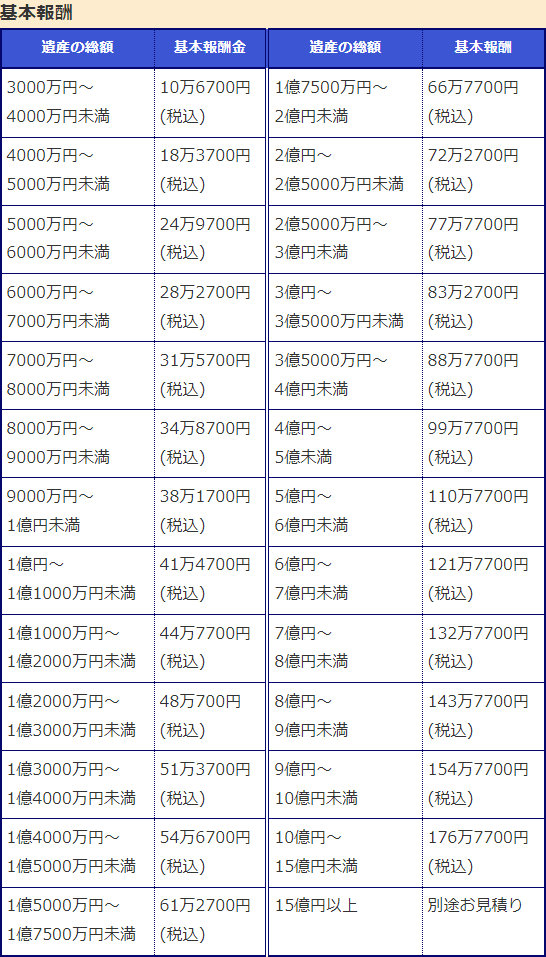

当法人は、過去の事例等を参照し、様々な面に注意を払いつつ、適切な相続税対策を提案させていただいています。

当法人の事務所は、東京駅3分の場所にあります。

東京にお住まいの方で税理士に相続税対策をご相談になられたい方は、当法人までお問い合わせください。

仮想通貨にも相続税はかかるのですか? 養子縁組は相続税対策になりますか?